Cover Story

의사인력의 적정성 논란이 다시 한번 수면 위로 떠오르고 있다.

우리나라 의사 수가 OECD 평균에 비해 부족하다는 통계 결과가 발표되면서 논란에 불을 지피고 있다. 일부 지역에서는 의대를 신설하려는 움직임도 보이고 있다.

반면 의료계에서는 이미 시장에서 의료인력 과잉에 따른 징후들이 포착되고 있다면서 단편적인 통계에 근거한 인력증원 움직임을 경계해야 한다고 맞서고 있다.

의사인력의 과부족 문제는 그 나라의 의료인력수급 정책을 결정짓는 주요 지표 중 하나다.

현실적으로는 의료인력이 부족한데도 과잉이라고 판단, 의사인력을 줄이기 위한 정책을 펼칠 경우 국민들의 의료접근성이 크게 제한될 수 있다.

반대로 의료인력이 넘쳐나는데도 부족하다고 판단, 의사인력을 증원할 경우 그 조정과정에서 어마어마한 사회적 비용을 지불하게 되기 때문에 명확한 현실파악이 중요하다.

우리나라 의사인력 과연 적은가?

지난 6월 17일 보건복지부는 <2009년 OECD 보건지표>를 인용, 2007년 우리나라의 인구 1000명당 활동의사 수가 OECD 평균의 절반 수준인 1.7명에 불과하다고 발표했다.

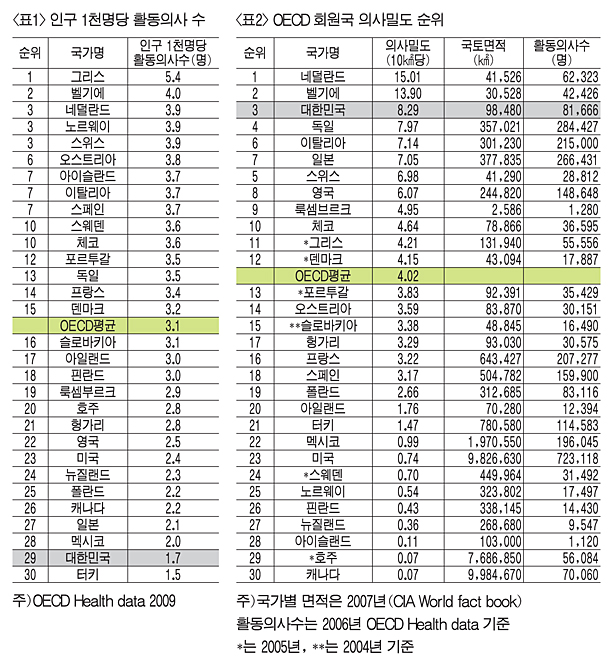

이에 따르면 2007년 현재 OECD 국가들의 인구대비 의사 수는 평균 인구 1000명당 3.1명. 국가별로는 그리스가 5.4명, 벨기에 4명, 네덜란드와 노르웨이가 3.9명으로 평균보다 많은 반면 한국(1.7명)과 터키(1.5명)는 최하위권으로 분류됐다.

우리나라의 의사수가 주요 선진국들에 비해 부족하다는 얘기로 이 같은 지표는 국내 의료인력을 늘려야 한다는 주장의 근거로 인용되어 왔다.

랜덜 존스 OECD 한국·일본 담당관은 지난달 KDI 주최로 열린 OECD 한국보고서 발간 세미나에서 OECD 보건지표를 인용하면서 "경쟁력 강화를 위해 한국의 의료 인력 및 의대 학생 수를 늘려야 한다"고 직언하기도 했다.

일부 정치권이나 지역에서도 다시 한 번 의대 신설 카드를 조물락거리고 있는 모양새다. 취약지역과 군의료 의사인력 수급 문제를 해결하기 위해 의대를 신설해야 한다는 얘기가 나오는가 하면 의사인력의 부족을 알리는 각종 통계를 발표하면서 포석을 깔아나가고 있다.

과연 우리나라의 의사 인력은 추가 증원이 필요할 만큼 부족한가?

세계 각국이 '의사인력의 수'를 주요통계 중 하나로 삼는 이유는, 절대적인 숫자의 많고 적음을 따지자는 것이 아니라 의사인력의 숫자가 곧 그 나라 국민들의 의료 접근성을 짐작케 하는 하나의 지표이기 때문이다.

의사 수가 많은 나라에선 국민이 보다 편하게 진료를 받을 수 있을 것이고, 반대라면 의사들을 만나거나 병원을 찾아가는데 불편을 느낄 것이라는 추론이 가능하다.

<의협신문>은 이에 착안해 의료접근성을 결정 짓는 여러가지 요인 가운데 공간적인 측면에 초점을 맞춰 새로운 시도를 해봤다.

'의사 밀도'와 '의사 접근도'라는 개념을 도입해 동일 면적내에 존재하는 의사들의 숫자와 의사 1인당 책임져야 하는 면적을 각 나라별로 비교, 실제 환자가 의사를 만나기 위해 이동하는 거리를 산출했다.

그 결과 지금까지 통용되어 온 인구당 지표와는 다른 답을 얻었다.

면적대비 의사, 한국 OECD 최고 수준

통계분석 결과 의사밀도와 의사 접근도를 근거로 한 의료접근성은 우리나라가 오히려 다른 국가들을 크게 압도하는 것으로 나타났다.

다른 나라에 비해 동일 면적내에 의사밀도가 상당히 높아 환자가 의사들을 접할 기회가 상대적으로 많았고, 의사 1인당 책임면적이 좁아 환자가 의사를 찾아 이동하는 거리도 상대적으로 짧았다.

먼저 OECD 회원국을 대상으로 2007년 현재(일부국 가용 최근년도 기준) 면적대비 활동의사 수를 비교한 결과 우리나라의 10㎢당 의사 수는 8.29명으로 세계 3위, OECD 평균 4.02명의 2배가 넘는 수치를 기록했다.

반대로 인구 1000명당 의사 수가 가장 많았던 그리스의 경우 면적 10㎢당 의사 수가 4.21명에 그쳤으며 노르웨이는 0.54명에 불과해 대조를 보였다.

단순 계산하자면 우리 국민의 경우 10㎢ 반경내에서 8명이 넘는 의사들을 만날 수 있지만 그리스에서는 4명, 노르웨이에서는 1명을 볼까 말까 하다는 얘기다.

의사밀도가 가장 높은 나라는 네덜란드(15.01명)였으며 벨기에(13.9명), 한국(8.29명), 독일(7.97명), 이탈리아(7.14명), 일본(7.05명) 등이 뒤를 이었다. 반면 캐나다와 호주(0.07명), 아이슬란드(0.11명), 뉴질랜드(0.36명) 등은 상대적으로 의사밀도가 낮았다.

또 의사 1명이 책임져야 할 면적, 즉 의사 접근도를 산출한 결과에서도 우리나라의 의료접근성이 주요 선진국들에 비해 월등하다는 결과가 나왔다.<표1, OECD 회원국 인구당 의사 순위> vs <표2, 10㎢당 의사밀도 순위>

|

||

우리나라의 의사 1인당 책임면적은 1206㎡로 OECD 회원국 평균(1만 7739㎡)의 15분의 1 수준에 불과했다<1면 그래픽, OECD 주요국 의사접근도>. 책임면적이 좁다는 것은 의사와 환자의 거리가 그만큼 가깝다는 얘기다.

|

||

의사 접근도가 가장 높은 나라는 네덜란드로 의사 1명이 책임져야 할 면적이 666㎡ 수준이었으며, 벨기에 720㎡, 독일 1255㎡, 일본 1418㎡ 등이 뒤를 이었다. 반면 국토가 넓은 캐나다와 호주의 경우 의사 1인당 책임면적이 14만 2516㎡, 13만 7060㎡에 달했다.

물론 가까운 거리에 의사가 많이 있다고 해서 환자들이 의사부족을 경험하지 않는다고 결론 내릴 수는 없다. 그러나 그것은 인구대비 의사 수의 통계도 마찬가지다. 인구에 비해 의사 수가 많다고 해서 환자들이 의사를 많이 접할 수 있다는 의미는 아니다.

의사 증가율 연평균 4.5%…세계 1위

통계 이야기를 조금 더 해보자.

OECD 보건지료에 따르면 우리나라는 세계 최고의 의사 증가율을 보이는 나라이기도 하다. 우리나라의 인구 1000명당 활동의사 수는 1985년 0.6명에서 2007년 현재 1.7명으로 166.7%의 증가율을 기록하고 있다. 연평균 증가율은 4.5%로 OECD 회원국 가운데 가장 높으며, 같은 기간 OECD 평균 활동의사 성장률(2%)의 2배를 넘는다.

또 우리나라의 인구 10만 명당 의대 졸업자수는 2007년 9.0명으로 미국(6.3), 캐나다(6.2), 일본(6.0), 프랑스(5.5) 등 주요 선진국을 앞지르고 있다. 여기에 한의대 졸업자를 포함할 경우 OECD 평균(9.9명)을 훌쩍 넘어서게 된다.

OECD가 제안한 적정 의사수(인구 10만 명 당 150명)는 이미 2000년(155명, 한의사 포함시 180명)에 돌파했다. 2009년을 기준으로 인구 10만 명당 의사수는 203명(한의사 포함시 240명)에 달해 선진국 수준을 넘어섰다.

반면, 인구증가율은 의사증가율을 밑돌고 있다. 통계청 인구추계 및 보건복지통계연보를 분석해보면 우리나라의 인구는 1980년 3812만 4000여명에서 2005년 4813만 8000명으로 125% 증가하는데 그쳤으나 같은 기간 의사 수는 2만 2564명에서 8만 5369명으로 378%나 늘었다.

3년에 1만명 이상의 신규 의사가 쏟아질 정도로 의사증가율이 가파른 상승세를 유지하다 보니 인구증가율을 3배 가량 앞지르는 현상이 벌어지고 있는 것이다.

정부는 2002년 보고서를 통해 10년 뒤인 2012년 후에는 의사인력 공급이 수요를 초과해 과잉공급이 예상된다고 전망한 바 있다. 특히 2007년 이후에는 적정의사 수 규모(OECD 150명, 미 COGME 보고서 145~185명)를 초과할 것으로 예상되므로 단계적으로 인사인력을 감원해야 한다는 입장을 취했다.

이에 따라 의대 정원 10% 감축을 목표로 단계적인 감축계획을 추진했으나, 이미 41개 의대에서 3년 마다 1만 명 이상의 신규의사가 배출되고 있어 의사수 증가율을 낮추지 못하는 상황에 직면해 있다.

시장에서도 이미 의료인력 포화를 경고하는 징후들이 나타나고 있다. 휴·폐업 의원의 숫자가 매년 증가하고 있으며, 면허를 취득하고도 일자리를 구하지 못한 미취업 의사의 숫자도 꾸준히 늘어나고 있다.

대한의사협회에 따르면 매년 3300명의 의대 졸업생이 배출되고 있지만, 같은 기간 의료기관에서 활동하는 의사 수는 2500여명 정도 늘어나는데 그치고 있다.

연간 약 800명 가량의 격차가 발생하고 있는 것이다. 행정·연구·제약 등에서 비의료분야로 눈을 돌린 의사들을 감안하더라도 적지 않은 숫자의 의사들이 진료할 곳을 찾지 못한 채 취업과 개원을 준비하는 재수·삼수 인력으로 파악되고 있다.

또 우리나라는 활동의사 수가 OECD 평균의 절반에 불과하면서도 1인당 진료건수는 오히려 높은 시장적 특성을 보이고 있다. 국민의 의료이용량도 매년 늘어나는 추세다. 이는 모두 의사 수가 절대적으로 부족하다면 나타날 수 없는 특징들이다.

무분별 의료인력 증원, 사회적 부담만 늘린다

의료계는 이 같은 의료현실을 감안하지 않은 채 의사수가 OECD 평균에 못미친다는 단면적인 통계에 근거해 의사인력을 늘리려는 움직임에 대해 우려하고 있다.

임금자 의료정책연구소 연구위원은 독일의 사례를 소개하면서, 단순 통계 중심의 인력수급 정책에서 탈피해야 한다고 강조했다.

독일의 경우 인구 1000명당 활동의사 수가 3.5명으로 OECD 평균을 넘어서고 있다. 통계로 보자면 의사수급이 균형을 이루고 있는 것처럼 보이지만 지역별로 극심한 의사 과잉공급과 공급부족현상이 동시에 나타나고 있다.

임금자 연구위원은 "독일에서는 이미 의료인력 정책 수립에 있어 일률적으로 인구당 의사 수를 가지고 접근하는 것은 한계가 있다고 판단하고 있다"면서 "정책결정을 할때 의료환경의 특성을 명확히 파악해 실질적인 수요 공급의 균등을 이루려는 노력이 필요하다"고 강조했다.

각국의 보건의료정책 결정자들이 의사정원을 적절히 유지하기 위해 노력하고 있는 이유는 의사 수가 늘어나면 의료수요를 늘릴 수 있고, 그만큼 많은 의료비용을 지출해야 하기 때문이다.

임금자 연구위원은 "보험료율 및 보험재정이 확대되지 않은 상태에서 의료공급이 늘어날 경우 국민의료비가 증가할 수밖에 없다"며 "다른 분야와는 달리 의료분야에서는 공급자인 의사들이 수요를 창출할 수 있기 때문에 건강보험 재정은 위기에 빠질 수밖에 없다"고 지적했다.

이어 "의료접근성이 이처럼 높은 상황에서 매년 3300명에 달하는 새로운 의사들이 시장에 진입하도록 방치하는 것은 건강보험재정의 지속가능성을 위협하고, 의료를 왜곡시킬 수밖에 없다"며 "의사인력을 적정 수준으로 줄여야 한다"고 밝혔다.

지방의료 접근성 문제, 다른 해법 찾아라

물론 우리나라에도 지역적 격차라는 문제가 있기는 하다.

16개 광역시·도별 의사 접근도를 살펴보면 서울·부산·대구·인천·광주·대전·울산 경기 등은 접근도가 높은 반면 상대적으로 강원·경북·전남 등은 상대적으로 접근도가 떨어지는 현상을 보이고 있다. 하지만 OECD 30개국과 비교할 때 이 또한 그리 낮은 수치는 아니다.

군 단위에서도 문제가 크지는 않아 보인다. 의료정책연구소가 군지역에 종사하는 의사 134명을 대상으로 실시한 설문조사(의원 경영실태 조사 분석, 2010년 3월)에 따르면 "국민의 의료에 대한 접근성은 어느 정도라고 생각하십니까?"라는 질문에 35.1%(47명)는 '매우 높은 편'이라고 답했고, 44.0%(59명)는 '높은 편'이라고 답했다.

실제 진료현장에서 보자면 군 단위 지역에서도 의사의 접근성이 크게 떨어지지는 않는다는 판단이다.

결국 문제는 군 아래에 있는 면과 읍단위에서의 의료접근성을 어떻게 높일 것인가에 있다는 얘기인데 이를 의사인력 증원으로 풀어야 할지는 의문이다.

41개 의대에 이어 의료 취약지역에 의대 몇 개를 세운다고 해서 면과 읍단위의 의료접근성 문제를 해결할 수는 없다. 아예 개설권을 의료취약지역으로 제한하지 않는한 의사들의 도시 진출을 막을 수 없기 때문이다.

때문에 지역별 편차는 인력 증원이 아니라 지방에서 거점 병·의원 역할을 하고 있는 의료기관에 대해 별도의 인센티브를 부여하는 등 정책적 측면에서 접근해야 한다는 지적들이 나오고 있다.

임금자 연구위원은 "독일에서도 우리나라와 마찬가지로 의사들이 의료취약지역을 기피하는 현상이 벌어지고 있다"면서 "의사들이 지역에 진출할 수 있도록 별도의 인센티브 정책을 펴고 있는 독일의 사례를 참조할 필요가 있다"고 조언했다.